图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

招牌是企事业单位的外在指示标识,是昭示自身存在的广告媒介。作为行业兴衰沉浮的重要见证,招牌具有丰富的文化内涵。一个经典气派、独具特色的招牌,既是一种向社会广而告之的商业形象代言,更是一种展现书法雕刻艺术符号的文化载体,尤其名人题写的老字号招牌,会大大提升商业机构的知名度,成为商界不可替代的文化景观。

招牌:文化顽强存在的见证

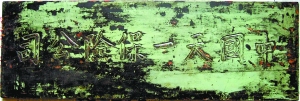

可以肯定的是,自从1875年中国人自主创办的第一家股份制保险公司——保险招商局诞生就出现了保险公司招牌。与当下公司招牌以金属牌匾为主不同,晚清及中华民国时期保险公司的招牌,主要采用木质、搪瓷和金属三种材质,以木质居多。这些招牌看似平淡无奇,但能够透射出一种别具一格的气势,我们可以感受到招牌背后蕴涵的文化意义。保险公司木质招牌一般漆地填金,即在黑色或棕色牌面上描出文字,镂刻出线条轮廓,凹凸有致,再涂敷上金粉,使其醒目靓丽,如果再添加上装饰花纹图案,就更相得益彰了。考虑到受众的释读需要,牌面上一般用中文昭示公司的信息(也有中英文兼用的),字体多采用端庄秀美的楷书或苍劲古朴的隶书,具有较高的书法艺术水准。

保险公司招牌作为公司创建及开业时的标志,一般挂于公司分支机构及代理店面门楣醒目位置,发挥着重要的展业扩业的广告作用。由于保险公司成败兴废频繁,招牌体积大容易毁损,加之很少有人关注行业文物遗存,历经岁月沧桑和多次浩劫,能够完整保存下来的十分罕见。风过有迹,岁月留痕,追溯200年中国保险业历史云烟,一切人和事已经随风而去,唯有像招牌一样的历史遗物,劫后余生顽强存在,让人追忆曾经的辉煌,仰赖它们可以把保险历史文化一代代传承下去。

不揣拙陋,以个人收藏的保险公司招牌鉴赏为切入点,管中窥豹,抛砖引玉,探究与招牌相关的保险业历史文化。

招牌凝刻抗战烟云

[图1]晚清“上海华洋永庆人寿保险分公司”木质招牌。高40厘米,宽81厘米。漆面斑驳,满布岁月尘埃,非常有内涵。从木牌的特征看,原是镶嵌在公司门面墙上的。黑漆牌面上一只飞翔的雄鹰叼起一条飘动的丝带,两侧刻有英文标识“SHANGHAI”“LIFE INSURANCE”“LIMITED”及徽记,飘带下还舒展两枝蔓草花饰,富有装饰意味。上端“上海”,下端“华洋永庆人寿保险分公司”楷书字,一笔一画用刻刀镂刻而成,很见功力,文字凹槽里还保存着填涂金漆的痕迹。

据查,“上海华洋永庆人寿保险公司”(又名上海华洋人寿保险公司),是中国最早的中外合资保险公司之一,1905年创办于上海,在香港注册。额定资本股银100万两,最初招足15万两,后增为规银55万两。总公司设上海,初在广东路17号,后迁江西路24号。总董周金箴,总经理派克,协理钱晋甫,书记伊施尔,华人经理林雨亭。经营定期寿险、终身寿险等业务。在香港、澳门、新加坡、曼谷、西贡、广东、厦门、汕头、福州、烟台、牛庄、天津、京都、长沙、汉口、南京、镇江、芜湖、九江、杭州、宁波、松江、平湖、嘉兴、苏州、无锡、常州、常熟、扬州、淮安、靖江等地设有分公司70余处。开业不久就与永年人寿合并,最后被永明人寿兼并。由于这家公司经营未久就重组停业了,因此应是1905年初创时期的遗物,这是目前所见最早的保险公司招牌。

[图2]民国“中国天一保险公司”木质招牌。高31厘米,宽92厘米。牌面上用双线勾勒出“中国天一保险公司”八个大字,笔画轮廓凹凸,立体呈现,给人端庄稳重、大气磅礴的感觉。黑漆地上又刷过一层灰蓝色漆,风蚀雨淋,部分脱落,显得色彩斑斓。

中国天一保险公司于1934年2月1日成立于上海,4月2日在实业部注册。原系秦润卿、王伯元、钱新之等人发起,由中国垦业银行为主集股组建,总公司设上海北京路255号中国垦业银行大楼。注册资金500万元,实收250万元。董事长王伯元,总经理梁晨岚。董事由秦润卿、钱新之、顾维钧、胡文虎、朱吟江、王子崧担任,常务董事梁晨岚、何谷声。监察人王仲允、孙鹤皋、王时新。在上海、南京、天津、汉口、重庆、杭州、宁波、苏州设立分公司,芜湖、西安设办事处,凡中国垦业银行、江苏银行的总分行及办事处所在地设有代理处40多个。经营水火险、人寿险、汽车险、火车险、意外险、兵盗险、茧钞险、邮包险、信用险、牲畜险、玻璃险、利益损害险等业务。实力雄厚,业务发展迅猛。后因内部股东意见不洽,中国垦业银行无意继续经营保险,大部分股东将其股份转让给太平保险公司的股东银行。1936年8月,改组董事会,选举周作民为董事长,聘王仁全为总公司经理,谢志方为上海分公司经理,加入“太安丰天总经理处”,成为太平保险集团成员之一。资本金虽改为100万元,但因寿险业务转让给太平保险公司继续承担责任,天一不再兼营人寿保险,故而社会信誉未受影响。解放后,获准复业,1951年11月联合其他14家民营保险公司与中国人民保险公司共同组建公私合营太平保险公司。

[图3]民国“中国公安保险公司”铜质招牌。整个紫铜招牌呈不规则上圆下方形状,周边装饰双线齿纹。透过空间布局的视觉传达,营造出颇具民俗风格的意味。上端半弧状排列“中国公安保险公司”八个隶书大字,下端有英文标识“KUNG AN INSURANCE CO.LTD.”。中间主景图案是两束交叉的麦穗围拢着聚宝盆,宝鼎里盛放着四层元宝、两枝珊瑚、如意和蕉叶,并嵌入双钱图纹,采用这些象征着圆满团聚、聚财纳福意念的中国民俗元素,预示着保险业可以使人趋吉化凶、招财进宝的心理,也表达人们追求幸福的美好向往。

“中国公安保险公司”1943年3月25日创立于上海,注册资本50万元。经营水火险财险业务,刘安国任经理,董汉槎任董事长,地址在江西路353号。抗战胜利后,公安保险公司于1945年10月29日停业清理。

[图4]民国“代理华商大安保险股份有限公司”木质招牌。高79厘米,宽19厘米。大安保险公司是具有中共地下党背景的保险公司。1941年底,太平洋战争爆发,日军占领上海租界,原来控制上海保险市场的英美法商保险公司被迫停业,日商保险公司一时难于取代其地位,出现保险市场空白。时任中国天一保险公司襄理的中共地下党员谢寿天认为这是发展民族保险事业的大好时机,便向上海地下党提出创办保险公司的建议,党组织考虑到利用保险公司业务与各行业联系比较广泛,有利于发展抗日民族统一战线,就同意了谢寿天的建议,并支持他出面筹建。谢寿天多方联系,邀集陈巳生、郭雨东、董国清、关可贵、龚渭源等7人为发起人,分头负责从社会上筹集股金。1941年11月28日集股创建成立,注册资本法币50万元,实收25万元。孙瑞璜任董事长,郭雨东任经理,董国清、李晴斋任副经理,谢寿天为常务董事兼总稽核。1942年5月11日开业,经营各种财产损失保险业务。总公司设上海,初在广东路51号大莱大楼,后迁北京东路356号国华银行大楼。陆续在天津、南京、广州、青岛、烟台、北平设分公司,武汉、无锡、苏州设代理处。谢寿天和陈巳生以“大安董事”合法身份参加保险界、金融界、工商界的上层社会活动,开展统战工作。大安保险公司虽是一家职工不满30人的小公司,但它的高中级职员中,有中共地下党员8人。他们积极参与发起组建“大上海分保集团”,团结同业自救;鼎力支持地下党组织开展“上海市保险业业余联谊会”职工运动,支援抗日救亡工作。

抗战胜利后,国民党政府规定:所有日伪时期设立的公司,必须以法币为计算单位增加资本,重新登记,方能继续经营。有许多小公司因受“中储券”贬值的影响,无力增资,被迫关闭停业,大安也陷于缺乏资金的困境。在这关键时刻,地下党组织拿出100两黄金协助大安通过验资得以继续营业。解放后,参加“民联分保交换处”。1951年11月,“大安”将公司所有资产上缴国家作为公股,联合其他12家民营保险公司,与中国人民保险公司于1952年1月1日共建公私合营新丰保险公司。

侨商留痕

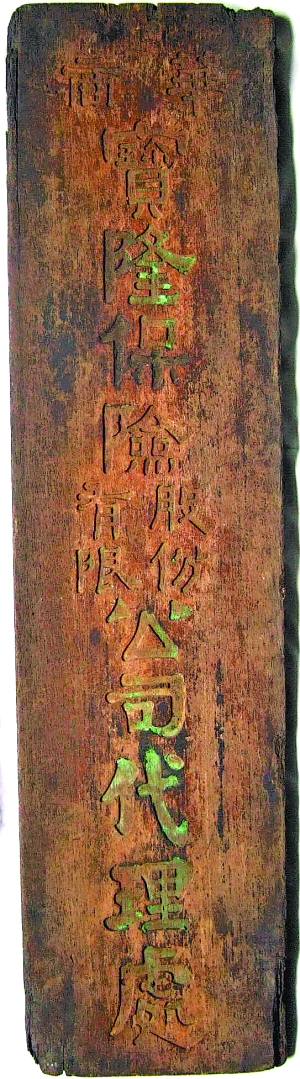

[图5]民国“华商宝隆保险股份有限公司代理处”木质招牌。高73厘米,宽18厘米。牌面文字采用苍劲有力的隶书,凿刻文字凹槽深峻,有填涂颜料的痕迹。查宝隆保险公司是1941年12月在上海设立的华商保险公司,资本金150万。总经理汤秀锋。业务范围是财产保险,曾加入太平分保集团。抗战胜利后改名宝隆产物保险公司,经理汤蔚龙,资本法币1亿元。保财产险。1951年11月1日加入公私合营太平保险公司。

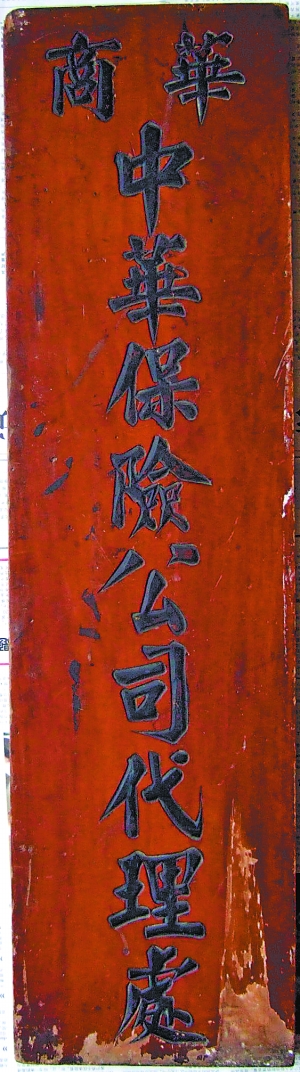

[图6]民国“华商中华保险公司代理处”木质招牌。高66厘米,宽18厘米。棕色漆地上双线镂刻出“华商中华保险公司代理处”楷书字体。民国时期的中华保险公司先后有两家,不知应属哪家保险公司的招牌。一家是1917年由中国合众保险与华侨保险合资改组成立。前身是总部设香港的中国合众水火保险公司,其历史渊源跨越晚清到中华民国,其上海分公司于清光绪三十一年(1905年)成立,经营水火险业务。到光绪三十三年(1907年)改称华侨合众水火保险公司,曾参与发起筹组上海华商火险公会。民国3年(1914年)退出公会,改组为华侨合资保险公司,重新入会。民国6年(1917年)9月又改组为中华保险公司,同年12月31日退出华商水火险公会,宣告停业。还有一家叫华商中华水火保险公司是汪伪时期的民营小保险公司,1941年9月创办于上海,公司地址在江西中路170号,经营财产损失险。1949年5月上海解放后经军管会金融处核准继续营业,1950年4月1日因无力交付民联营业准备金而停业。

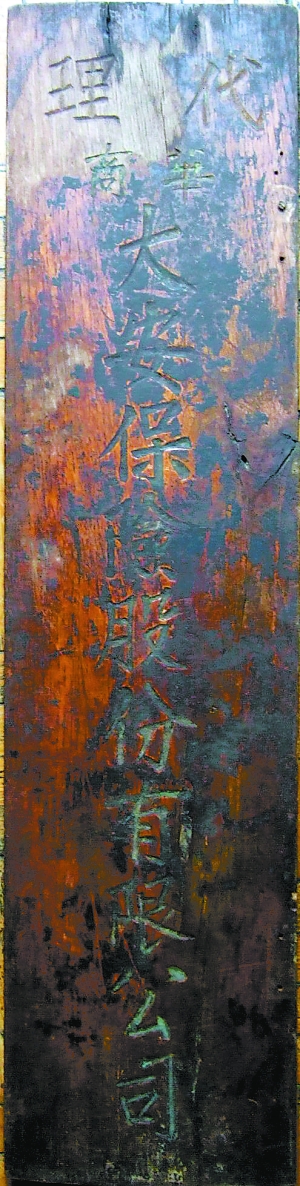

[图7]民国“富华保险公司南京分公司”木质牌匾。高34厘米,宽65厘米。这块招牌据原持有者说,是南京老城南一带拆老房子时发现的,由于废物利用充作建筑材料,破损严重,只能大致看出“富华保险公司南京分公司”字样。

富华保险股份有限公司是汪伪时期主要由在上海的浙商筹资兴办的保险公司。1942年8月6日核准登记,9月25日正式开业,公司地址在上海天津路144号。资本总额为“国币五百万元,分作五万股,每股国币壹百元”,“每股先收二分之一,共计国币二百五十万元”。公司董事长兼总经理许晓初。主要经营“火灾保险、水上保险、其他损失保险及关于上列三项之再保险”。曾经参加大上海分保集团。1945年10月29日被国民政府饬令停业清理。

[图8]民国“北美洲保险公司”搪瓷招牌。高41厘米,宽48厘米。白色漆地绘蓝色红色文字图案,居中雄鹰徽记,上端“北美洲保险公司”行楷字体。北美洲保险公司系美国保险公司,1792年创办于费城,按宾夕法尼亚州法律注册。1919年来华开业,为美国保险公会成员公司之一。1932年在上海设驻华分公司,地址在九江路113号大陆银行大楼内。在天津、北京、香港等设分支机构。驻华总经理为KreulenR.A,上海经理PetemenV I.c.。并代理美商爱伦斯等多家保险公司业务。经营水险、火险、汽车险等业务。上世纪30年代中核定资本1500万美元,分150万股,每股10美元,实收1200万美元。公司渐次发展为包括“北美洲”“北美意外”“爱伦斯”及“费城”等8家公司的集团公司。太平洋战争爆发,被日军勒令停业。战后在原址复业,改为远东总管理处。上海解放,经核准继续营业,后奉总公司通知于1951年3月24日申请,4月l日停业。后改组为美国信诺保险公司(CIGNA)。

硬纸板广告招牌独特遗迹

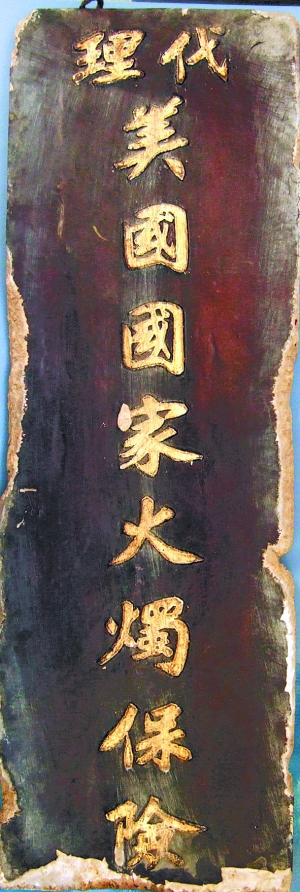

[图9]民国“美国国家火烛保险公司中国代理”木质招牌。高51厘米,宽18厘米。棕色漆地上题写 “代理美国国家火烛保险”金漆楷书大字。查美国国家保险公司(National Union of Pittsburgh),1901年创立于匹兹堡,经营火险业务,在上海由美亚保险公司代理。

[图10]民国代理保险的“恒记进出口行”木质招牌。高31厘米,宽42厘米。招牌未施漆地,有绿彩“恒记进出口行”“代客报关水陆运输代理水火保险”的字样。居中“HK”徽记,下端“HENGKEE & CO”标识。保险代理在保险业的扩张过程中有了十分重要的作用。民国时期的保险公司往往通过委托相关各大公司和代理人拓展保险业务。这样经营水陆客货运输的运输公司、进出口公司,就成为委托保险代理的首选。遍查史料,没有找到“恒记进出口行”的信息资料,其兴废情况不详。

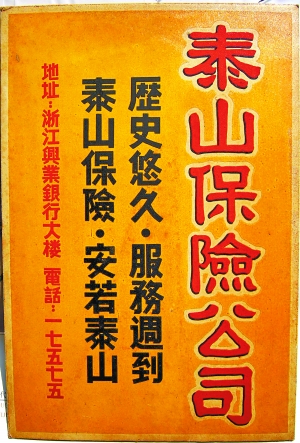

[图11]民国“泰山保险公司”硬纸板广告招牌。高38厘米,宽26厘米。黄色地张上用红色黑色题写文字,显得醒目协调,布纹凸版彩印。有“泰山保险公司”隶书大字,“历史悠久,服务周到,泰山保险,安若泰山”黑体广告词,并有“地址:浙江兴业银行大楼,电话:一七五七五”的信息文字。

泰山保险公司是近代中国第二家中外合资创办的保险公司(第一家是1931年9月由上海商业储蓄银行与太古洋行及英国多家保险公司合资创办的宝丰保险公司),由浙江兴业银行及美商美亚保险公司共同发起,成立于1933年1月。浙江兴业银行总经理徐新六任公司董事长兼总经理,美亚保险公司老板史带及美亚公司的另两位成员潘学安、施密斯分别担任公司董事和监事,并吸收金融实业家李铭(馥荪)、刘鸿生、孙仲立、厉树雄、胡孟嘉等为董事,竹垚生任协理,水火保险部经理任硕宝,人寿保险部经理薛维蕃。资本为100万银元,分10万股,全额实收。其中美亚集团占资本总额近30%,中国通商银行、浙江实业银行、中孚银行亦有参股。公司总部位于上海北京路二号(今北京东路2号),在香港、广州设立分公司,南京、天津、北京、汉口、重庆、郑州、扬州、宁波、厦门、青岛、杭州、无锡、常熟、吴兴等地设代理处。公司经营各类险种,主要包括人寿、水火、汽车、意外、邮包、行李、盗窃、电梯、玻璃、兵险、风、电、房租、车辆等。到1936年,寿险、水险、火险、意外险共节余5.1万余元。1937年后,依当时保险法规,宣布分设为泰山产物和泰山人寿两家独立公司,内部实际仍是一家。1945年资本改为法币500万元,1947年8月增资为法币1亿元。

[图12]民国“太安丰保险公司” 硬纸板广告招牌。高38厘米,宽26厘米。牌面红色地张上用银灰色题写文字,显得热烈自然。下端是厂房住宅发生火灾的场景,有“火烛小心,保险要紧”“稳妥可靠,服务周到”广告词,还有“地址:上海江西中路二一二号,电话:一四七九二 一四一五五 一八〇二二”的信息文字。“太安丰保险公司”源于“太安丰总管理处”。

1935年5月,太平、安平、丰盛3家保险公司,为了集中力量发展业务,并便利管理起见,特经三公司董事会之决议,共同组织“太安丰总管理处”,设于江西中路212号,“推定周作民、丁雪农、王伯衡三人负责主持,以便统制管理三公司之一切事务,故收效甚宏。此吾保险界之一新气象矣(1936年《保险年鉴》12页)”。太安丰一度出版《保险界》半月刊物。