图1

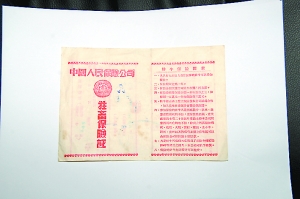

图2

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

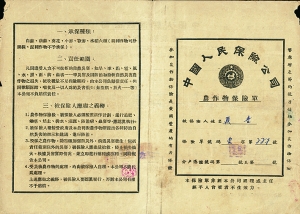

图12

图13

图14

图15

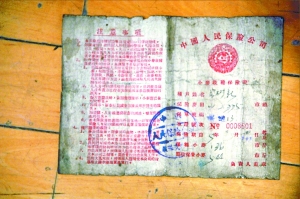

我们都知道:中国农村地区幅员辽阔,农业人口众多,而农业生产水平表现严重落后,农业生产情况呈现重大差异,“三农”问题一直是中国的重中之重的问题,而农业保险也是一直困扰中国保险业发展的一个大问题。笔者记得,中国人保前任总经理秦道夫曾亲口说过:中国农业保险一直是在探索中发展的,就是现在也是实验性的。

——1950年代中国人保农业保险的起承转合

1949年以前的农业保险

农业保险是指专为农业生产者在从事种植业和养殖业生产过程中,对遭受自然灾害和意外事故所造成的经济损失提供保障的一种保险。

农民在生产过程中,常会受到意外灾害的威胁,尽管人民政府用各种方法来防止意外灾害的发生,但意外灾害并不能绝对消除,而分散的、个体的小农经济没有足够的力量来弥补因意外灾害造成的损失,因此有必要通过保险的方法,来组织农民进行集体互助。农民在缴纳一定数额的保险费后,就可以得到确切的经济保障,万一发生意外灾害,不至于影响生产的继续进行。

1865年上海义和公司保险行的创立,标志着中国民族保险业的诞生。到1940年代已有50余家保险公司,主要经营火险、水险、航运险、货运险、人身险、企财险等。但农业保险一直没有起步。

1940年初期,国民政府实业部(后改经济部)成立农本局后,在抗日战争后方普遍建立了以办理农村猪牛家畜保险为主的保险合作社。其做法是凡参加保险的农户在缴纳少量的基金后即成为合作社社员,合作社向县保险经理处进行再保险,牲畜出险后,如收不抵支,则由保险公司垫借,有的当地农业银行还有专项抵押贷款。可见农业保险从一开始就带有着强烈的政府行为和借贷色彩。

1944年3月,中国农业保险公司成立,这是中国第一家农业保险专业公司,那些合作社保险组织相继结束。

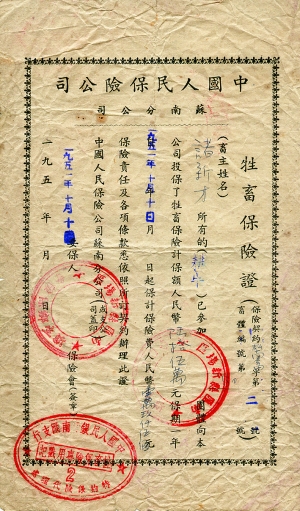

图1是一张加盖保险单。“加盖”一般指新中国成立初期,在部分中华民国时期的钱币、邮票上加盖“中国人民银行”“中国人民邮政”等字样后,可以继续流通使用的特殊票据,因此是极为珍贵的收藏品。同样,保险单在当时也有这种情况。

这是一张由“中国农业保险股份有限公司”加盖了“中国人民保险公司”字样的火险保险单。在这张单据上,除了将原有的名称涂以红线外,还将民国时期的“财政部特许设立”字样及原有保徽加盖,收据编号由“418825”号更改为“036144”号;时间由“中华民国”更改为“公元”;金额由“金圆”更改为“人民币”。

上面有中国人民保险公司创建者之一林震峰、谢寿云的签名,此张保单虽是一张不属于农业保险业务的火险保单,但也可以看出当时中国农业保险公司经营的专业素养。

1950年代初期中国人保农业保险的初始运行

1949年10月20日,中国人民保险公司在北京成立,在此前召开的第一次全国保险工作会议上,提出的工作方针是:“发展生产繁荣经济,保护国家及社会财产、保障生产安全、促进物资交流,增进人民福利。”

会议提出首先从火险、运输险、兵险做起,然后试办团体意外险、旅客险、人身险,也要试办农业保险。

正是本着这一方针,1950年总公司在北京郊区、山东商河、重庆北碚三地试办牲畜保险,共承保牲畜1384头。并对北京郊区6540亩棉田进行了“假保险”(双方约定不付保费和赔款)。当时的农业保险业务,都是同农村工作结合在一起,由中国人民银行代办,这也是时代特色。这些受到当地政府和广大农民的欢迎,也在人民群众中树立了人民保险为人民的良好形象。

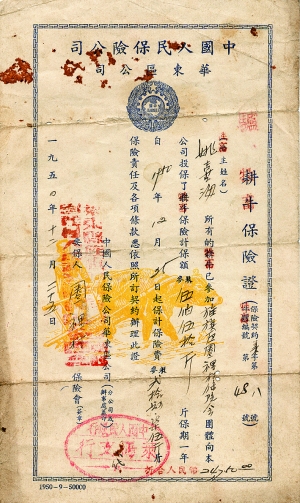

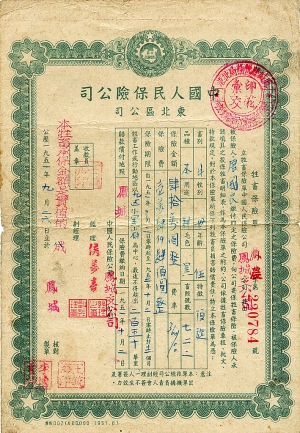

图2为1950年12月山东莱阳开办的耕牛保险的单据。可见这是山东当地试办牲畜保险的业务单据,也是笔者至今收藏的新中国最早的农业保险单据。本保险单在装饰线框内上方排有印刷体“中国人民保险公司华东区公司”(当时山东所辖公司)字样,并印有蓝色的保徽。

保单中间有一耕牛图案,以显示险种为耕牛保险。但在本保单“耕牛”处皆加盖了“牲畜”二字,使本张保单变成投保的不只是耕牛一个品种。右上又加盖了一个“驴”字。牲畜主姓名:姚喜海;圈里村所有牲畜的保险金额为550斤小麦;保费为24斤小麦,其中“米”分别被划去。为什么保额会以小麦多少斤为论呢?原来在当时开办农业保险时,农民没有现金,便可以按小麦或稻米折算保额与保费。左侧加盖了村委会长形章,下方加盖了保险代办处人民银行莱阳支行的公章。可见这也是由中国人民银行代办的。

牲畜保险的广泛开办

新中国成立初期,农村保险业务采取了自愿投保的方式,承保对象是集体所有和个人所有的生产资料和生活资料。在3年国民经济恢复期间,中国人民保险公司在农村主要开展了牲畜保险业务。1951年以后,在试办取得经验的基础上,牲畜保险业务在全国范围内推广。

开展农村保险业务,首先是从牲畜保险开始的。这是借鉴了苏联开办牲畜保险的经验,但更重要的是从我国农村的实际情况出发做出的选择。如1950年《华东保险》上的《华东区公司一年来的工作报道》一文中写道:“新民主主义经济制度下的保险,是以为人民服务为前提,我国的人口中百分之八十为农民,所以开办农业保险应为我们的最主要任务。农业保险种类繁多,目前的客观条件尚不容一一举办,但是耕牛、马、骡、驴系属农民的主要财产,农谚有云:一头耕牛,半份家私,可知农民对耕牛的重视。我们不办农业保险则已,欲办农业保险,必须自耕牛保险开始。”从中可以看出当时开办耕牛保险的典型认识。

图3为1951年7月绥远省归绥市(后改为内蒙古自治区呼和浩特市)的牲畜保险单据。尺寸为:9.5cm×6.5cm,这是人保公司有始以来发行的最小的保险凭证。保险单后印有表格,见图4,畜主姓名为杨锁锁;畜别为牛;保费为壹万捌仟元(旧币);下面盖有经理及经手人名章。在保单正面印有“抗美援朝”“保家卫国”的标语,可见其时代特色。

图5为1951年10月上海地区的牲畜保险单据,所示保险证畜主姓名为诸新才;将所有的耕牛投保,保额为陆拾伍万元(旧币);保期一年;保费为壹万玖仟伍佰元(旧币)。下面加盖了南汇县新场区保险代办处及中国人民银行南汇支行特约保险代理处、牲畜保险专用戳记的印章。在保单背后印有相关耕牛保险除外责任,包括以下内容:(1)因战争或战时征用以致死亡或永久丧失全部劳动能力的;(2)被窃去或走失的;(3)变更耕畜的用途为驮载拉车拉磨事先未经本公司同意的;(4)因畜主故意行为以致死亡或永久丧失全部劳动能力的。

牲畜保险在全国各地逐步开展,受到了农民的欢迎和政府的重视。截至1951年底,全国已有600个地方办理了牲畜保险,承保牲畜600万头。到1952年,牲畜保险有了更快的发展,承保数量达到1400万头,其中40万头牲畜在死亡后得到了保险补偿。

图6为1951年9月辽宁丹东地区的牲畜保险单,该保险单设计精美,用蓝色的花纹装饰边框,上方中间印有保徽,四角有锦团簇拥的五星,花纹与保徽非常协调。在保徽下方印有印刷体的“中国人民保险公司东北区公司”字样。从竖排的保单内容可以看出,本张保单的投保人为唐国良;牲畜为牛;性别:母;年龄:5岁;特征:顶旋;品种:本;用途:耕;毛色:黑;保险金额为肆拾万元(旧币);保险费为壹万肆仟肆佰元(旧币);保险期限一年;牲畜工作或行动地区为:“以九区小黑山村为中心,最远不得超出250华里”。签发人为人保公司凤城支公司经理侯万春,并加盖了名章。在保单上加盖了一条“本牲畜承保金额是实质的八成”字样。

因为当时牲畜保险确定的保险金额只能承保牲畜市价的八成,其余二成由投保人自己负责,以促进投保人爱护牲畜。后来因为有些地区反映保八成农民没有得到充分的保障,便改为十足承保,但又出现了“牲口死了,可以用赔款另买一头”,在农民中产生了不爱护牲畜的副作用,因此又改为八成承保。可见农村保险的实验探索性质。

开办农村保险的初期,人保公司十分注重宣传工作,绘制了大量的宣传画和宣传手册。当时的察哈尔省分公司根据本省3个专区的实际赔款例子,画成了3种牲畜险漫画,运用赔款实例进行宣传。因为姓名、地区、村名及内容都是真实的,农民获得了深刻印象。加之对赔款案件迅速处理,并当众宣布,更加深了出险农民和一般群众对牲畜保险的好感。

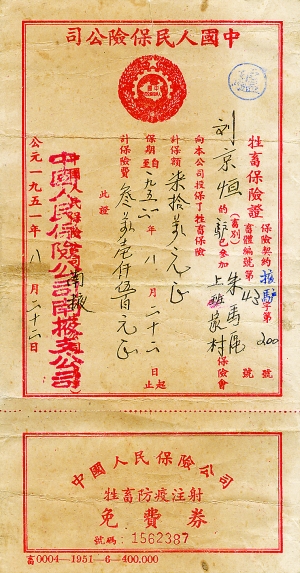

图7为1951年8月山东青岛地区的牲畜保险单,在红色线框内,加印有中国人民保险公司名称和保徽,并加盖了“驴”字印章。本保单最大特点是下方有一可剪裁的“牲畜防疫注射免费券”。

图8为保单背后,印有更改记录表,缴付保费记录表,同样是以应收小麦多少斤,折合人民币多少元来计算。在防疫问题上有三条说明:一、在兽医院注射防疫针时,用此券代替打针费,不再另收费;二、本券只用于已保过险的牲畜,以一次为限;三、此券由兽医院站汇总向当地保险公司收取打针费。并加印两条广告:要想牲口不发瘟,快打防疫针;要想牲口死不了,赶快去投保。

图9为带牲畜防疫注射免费券的牲畜保险单。而图10为防疫注射免费券已使用过后被剪去的牲畜保险单。

据《人民保险》1951年9月刊载:当年绥远分公司试办牲畜保险时,只有村干部投保了几头牲口。当保险公司人员对投保的牲畜进行防疫注射时,讲解了一些饲养及爱护牲畜的方法,在群众中产生了初步的好印象。有一位农民任三娃的毛驴突然得了尿结病,兽医诊视后开了一个便方,需用薄荷一两、倭瓜籽一把煎服。当时村里没有薄荷叶,保险员工冒着风雪严寒,徒步跑到15公里以外的归绥市购得后,连夜赶回来救治。灌药后不多时,驴即得救,群众很受感动。大家踊跃投保,一夜之间承保345头牲口。后来又经群众同意成立了保险委员会和防疫小组,督导群众进行爱护牲畜工作。在牛蹄疫流行期,还订立防疫公约,约定:不准病畜到井上饮水,病畜要进行隔离等。

图11为1951年天台地区的牲畜保险证,设计有封面,封底印有耕牛保险简章,内页印有保险内容,在《爱国增产护牛公约》中列有“我的耕牛必须每年要打防疫针”的条目。

农作物保险的逐步开办

为配合国家扩大种植经济作物政策,1951年至1952年,中国人民保险公司在若干地区重点试办了农作物保险。先后在山东、苏北、陕西、山西、四川、江西、河北等省区及北京、西安等市,共36个地区试办了棉花保险,并且还小范围试办了小麦、水稻、甘蔗、烟草、芝麻、葡萄等作物的保险。棉花保险一般只保收获量的50%,保量不保质,原则上不保旱灾。从1950年到1952年,农业保险共收保费4800多亿元(旧币),支付赔款1800多亿元(旧币)。

图12为1952年6月河北张家口地区农作物保险单,此保险单是一小型折页,封面印有人保公司标准字及保徽,以及险种名称、被保险人姓名、保单号码等。两边印有两句话:“响应增产节约号召、积极参加农作物保险”“参加农作物保险是爱国丰产的有力保证”。在保险责任一栏内印有:“凡因遭受人力不可抗拒的自然灾害,如旱、冻、霜、雹、风、水、涝、雨、病、虫害等灾害及因防治和抢救自然灾害农作物之损失,使收获量不足保险额时,由本公司负赔偿责任。但因兽类踩踏、嚼食及一切人为的灾害损失(如盗窃、放火等)本公司不负赔偿责任。”本保单的被保险人为张喜;农作物为水稻;所在地为公家滩;承保面积4.7亩;每亩产量252市斤;保险额为770市斤;保险费41600元(旧币);承保期限4个月(1952年6月13日至1952年10月13日);签单人为人保公司涿鹿办事处。

图13为一同收藏的还有一张民国三十五年的地契,上写有“立出租地契文约,东辛庄学田今租与洪家房村王元名下耕种地名香禾,贰亩伍分磨落村西”。最后署名:地主:东辛庄学田、佃户王元、中人杨世忠、村长杨振山、农会主任张善同。这张破旧的地契,可能和投保的这块水稻田有点关系,才被放到了一起。

图14为1951年山西地区的小麦种植保险单,十分罕见,证明人保那时已开办农作物专项品种种植保险了。

图15为1952年华东地区的牲畜保险证,虽然纸面很小,但印有详细的赔偿责任、除外责任、畜主应尽义务等说明。