编者按:我们无法抹去巨大自然灾难留下的灰色记忆:1975年8月7日,河南省驻马店等地区台风、暴雨来袭,最大24小时雨量为1060毫米,超过当时世界最高记录——美国宾州密士港的782毫米;1976年7月28日,一场7.8级的地震瞬间摧毁了当时拥有百万人口的唐山市;2004年12月26日,印尼北部海底9级地震,长逾千公里裂缝惊现海底,大海啸汹汹而至;2005年8月28日,美国东南部湾区百年史上最强的飓风卡特里娜肆虐墨西哥湾地区;2006年,热带风暴“碧利斯”、“珍珠”、超强台风“桑美”袭击我国南部地区……

我们也无法忘记一组组惨痛的数据:1975年的台风、暴雨让河南省驻马店等地区1万多平方公里的土地上的58座小型水库在数小时内相继垮坝溃决,近60亿立方米的洪水横流,1015万人受灾,超过2.6万人死难,倒塌房屋524万间,冲走耕畜30万头,京广线被冲毁102公里,中断行车16天,影响运输46天,直接经济损失近100亿元(按当时价值);唐山大地震中24万多人丧生,16万多人重伤,直接经济损失达100亿元人民币,而电脑模拟显示,如果唐山大地震在今天重演,经济损失将超过6 000亿元人民币;印尼海啸死亡人数逾50万人,影响南亚及非洲共13个国家受灾,千万人陷于苦难;卡特里娜飓风造成一千余人死亡,灾情惨重的新奥尔良市因水位暴涨,城市的80%被淹没,最终宣布全城撤离,飓风使整体受灾面积达233 000平方公里,总损失估计将达2 000亿美元;台风“珍珠”正面袭击广东省、福建省,受灾人口1 114.3万人,死亡19人,紧急转移人口103.8万余人,3.48万人被困,倒塌房屋14 100间,农作物受灾面积19万公顷,,直接经济损失68.83亿元……

重温大悲大痛的灾变史,我们一方面要梳理人类行为带给自然环境怎样的戗害,更重要的一方面,巨灾频袭后,人类将如何应对。中国保险监督管理委员会、世界银行、国家民政部、国家环保总局、国家开发银行、水利研究所等机构的相关成员已经走在探索的路上,本刊从巨灾风险这个角度切入,围绕巨灾风险的基础研究、巨灾损失整体性补偿机制的理论及实证研究、建立和完善中国巨灾保险制度这几个方面,分3期连载,将他们的探索成果呈诸于世,期待您的关注。

沉重叩问:巨灾肆虐,我们将何为?

——巨灾风险研究及政府与市场在巨灾风险管理中的作用

巨灾风险研究——如此沉重

一、风险与巨灾风险

1.风险

风险是指损失发生的可能性,不同的人以不同的方式理解“风险”这个术语。虽然对风险的多种理解通常不会产生用法上的问题,但为了进行科学讨论,对风险加以明确定义是必不可少的。在学界,大家普遍接受的定义是:风险是灾害与其后果之积。在没有人或价值受到自然灾害的影响时,就不存在风险。同样,只有当人们受到伤害或他们的财产遭受损失时,灾害才发生。风险由三个因素决定:灾害(Harzard),即有威胁的自然事件,包括发生的概率;暴露性(Exposure),即有威胁的自然事件发生地区所包括的财产价值/人口;脆弱性(Vul-nerability),即对破坏/毁灭力量抵御能力的缺乏性。灾害风险评估一般有广义与狭义两种理解。广义的灾害风险评估,是对灾害系统进行风险评估,即在对孕灾环境、致灾因子、承灾体分别进行风险评估的基础上,对灾害系统进行风险评估。狭义的风险评估则主要是针对致灾因子进行风险评估,即从对危险的识辨,到对危险性的认识,进而开展风险评估,它通常是对致灾因子及其可能造成的灾情之超越概率的估算,风险=事件概率×可能灾情。

2.巨灾风险

灾害包括自然灾害与人为灾害。自然灾害包括地震、火山爆发、山崩、海啸、热带飓风和其他严重的暴风雨、龙卷风等,人为灾害有的是有意的(如油污的非法排放),有的是意外事故(如有害物质的泄漏或核灾害)。所有这些都能给人类、生态系统、动植物群落带来威胁与伤害。

自然灾害事件通常被定义为是极端自然事件对风险暴露和脆弱性社会的冲击(ADPC2000∶1)。如果冲击超过了受影响地区的应对能力,从而需要获得地区间或国际间的援助,就可称发生了大灾害(LargeDisaster()MUNICHRE2002∶15.)。下列标准可用于界定大灾害(Smith1996∶29):死亡人数超过100人,或经济损失超过国民生产总值(GNP)的1%,或受灾人数超过全国人数的1%。而巨灾(catastrophe)一词源于希腊文Katasrtophe,意即“彻底的转变”。还有一个与catastrophe相近的词cataclysm,意为“大的转变”。DavidM.Culter和RichardJ.Zeckhauser将catalysm定义为对世界范围内的保险业和再保险业造成冲击的事件,亦即引起承保损失达到或超过50亿美元的任一事件;而catas-trophe指单个保险人无法承受但还不至于对整个保险市场产生影响和冲击的事件。巨灾就这样天然地与保险联系在一起了。在目前的研究中,一个事件是否被定义为巨灾事件主要从三个角度来衡量。

一是从一个国家或地区的角度。如全球最大的再保险集团慕尼黑再保险公司认为:如果自然灾害发生后,受灾地区无法依靠自己的力量来帮助自己,而必须依靠区域间或国际援助,那么这场自然灾害就被定义为重大自然巨灾。重大自然巨灾发生时,通常造成数千人死亡、数万人无家可归。

二是从整个保险行业的角度。如美国联邦保险服务局(ISO)下设的财产理赔服务部(PCS)就是基于整个行业的角度来界定巨灾事件的,它将巨灾定义为造成至少2500万美元(1997年以前定义为至少500万美元)的直接承保财产损失,且影响相当数目的保险人与被保险人的事件;再如瑞士再保险公司的著名出版物Sigma将巨灾界定为由自然力量引起的,造成至少3750万美元(2004年的标准)的保险损失,且涉及大量保单和众多保险人的事件。

三是从单个保险公司的角度。许多单个的保险公司也设立了内部标准来决定一个事件是否为巨灾事件,即使它对于整个行业来说不为巨灾事件。但从此层面上设立一个共同的标准显然是不可能的,因为各个保险公司的财务能力千差万别,因此,同一事件发生,可能对财务能力强的公司构不成巨灾,但对财务能力弱的公司就可能造成巨灾。

自然灾害风险是指在一定时间内的特定地区,由于某一灾害的发生造成(生命和人身伤亡、财产损失和经济行为中断)的风险暴露和损失的可能性。用数学语言表述为:自然灾害风险是灾害发生的概率乘以灾害影响的后果(ADPC2000∶1)。

巨灾风险,简言之,就是指发生概率低但导致损失严重(low-probabilityhigh-consequence)的事件。目前,国际保险业界趋向于将“巨灾”这一术语应用于各种各样的情况:不仅可以用于自然灾害(如地震,洪水和飓风)、人为灾害(如tchernobyl),还可以用于因社会经济发展所导致的对保险公司索赔的灾难性累积。

从形态上分,巨灾风险可分为常态性巨灾风险和异能性巨灾风险。常态性巨灾风险是指在一个保险年度内发生是可以预期的,但具体发生次数和规模又是不确定的,如暴风雨、冰雹等。此类风险的特点是发生概率小,损失规模大,其损失常常会超过当年的损失期望值,影响保险公司财务稳定。对常态性巨灾风险造成的损失超过当年损失期望值部分通常靠总准备金来弥补。

异能性巨灾风险是指在保险年度发生的概率很小,标的之间彼此相关的巨灾风险,如洪水、地震等。此项风险的特点是在一个较长的周期内不发生,一旦发生损失巨大,这种损失将严重冲击保险公司财务稳定,严重的甚至造成保险公司的破产和倒闭。常态性巨灾风险与异能性巨灾风险的划分并不是绝对的。洪水、地震等异能性巨灾风险在其多发地区发生轻度的灾害,常被列为常态性巨灾风险;而暴风雨、雹灾等常态性巨灾风险在偶尔的年份发生情况极其严重,造成损失规模巨大,也被视为异能性巨灾风险。

相对于普通风险,巨灾风险有以下几个特点:损失发生频率很低。普通风险一年中发生的频率可能为几十次,而巨灾风险发生的频率可能是每年偶有一遇,甚至百年不遇。影响范围广,相关性高。普通风险发生只会影响一个或几个保险标的,而巨灾风险却往往会使一定地域内的大量保险标的同时受损。损失程度大。巨灾风险一旦发生,损失惨重,常常成为保险公司和再保险公司的灭顶之灾。大量承保的危险性,大数法则失效,保险机制的作用受到限制。巨灾风险由于发生的次数少,又缺乏可靠的参考资料,使大数法则和概率论的应用受到限制,从而影响费率厘定的准确性。易受逆选择与道德危险的影响。在同一危险区域内的被保险人,危险性愈大者愈有投保意愿,反之危险性愈小者其投保意愿愈低,从而产生危险逆选择现象,且自然巨灾发生时损失认定较为困难,被保险人易诱发道德危险。

二、巨灾风险的属性

1.巨灾风险的个人风险属性

广义风险可以划分为两大类,即私人风险和公共风险。私人风险是一种相对孤立的事件,一般不会产生社会性影响。这类风险通常可以借助市场机制将风险责任的成本分配融入到各项产品和服务之中,如保险市场通过将风险在时空上分散、转移,使企业和家庭的某种风险得以化解。而公共风险则是指产生社会性影响的风险,一般具有三个基本特征:一是内在关联性,公共风险在发生过程中,对企业和家庭来说是相互关联、相互影响的;二是不可分割性,如同无法排斥社会中某一社会成员享受公共产品一样,每一个企业和家庭也无法游离于公共风险之外,尽管公共风险发生的时间、方式是不确定的,但社会成员遭受损害的可能性却是同等的,谁也无法逃避;三是潜伏性,公共风险很难正面识别,通常在积累到即将爆发时才被发现,才引致一系列措施出台。

人类历史早期对自然灾害认知和干预能力有限,对灾害无法控制、无法预知,灾害损失超出个人可控制的能力范围,视为公共风险。但随着人类历史的经验累积,以及人类对累积经验的学习,人类渐渐知道自然灾害具有某种程度的周期性,是可以预期的,而且灾害是可以避免的。当自然灾害逐渐成为个人能控制的能力范围或个人行为与灾害损失后果有关时就具有了私人风险的性质(人类知道该处地震频繁,可以迁移到他处,或加强建筑物抗震度)。

2.巨灾风险的公共风险属性当风险具有很高的不确定性时,或当风险出现了外部性或不可专供性(不可排他性)的特征时,风险就转化为公共风险。此外,当风险不能借助私有机制有效地分摊给有责任或有能力承担的机构来承担的时候,风险转化为公共风险。

公共风险分为两大类型:社会风险和组织风险。社会风险影响的是社会的一部分或整个社会,如传染病、外国入侵和自然灾害等。组织风险是公共机构内部的风险,如判决有误的错案、公共场所的火灾、养老基金或其他金融风险等。这两大类风险存在某些重叠的部分,只要改变一下法律上的责任界定标准,有些风险就可能成为社会和组织的双重风险。由于风险的特性经常会使产品、活动、服务或过程等具有公共性,所以公共风险管理是政府的基本职能。

上述的公共风险特征,在巨灾事件中都有不同程度的体现。从出于维护公共秩序的需要,到公民无法自行做到公平有效地分担共同面对的风险,再到如何在灾难过后修复公共基础设施等问题,使巨灾风险具有公共风险的特性。

3.巨灾风险的风险属性转化

尽管随着人类对自然灾害风险认知增加,个人会采取风险规避行为避免可能的损失,但巨灾损失往往并非个人所能承担。那么,究竟巨灾私人损失应视为社会风险还是私人风险?专家认为就效率层面来看,不论视为社会风险或私人风险,只要符合社会福利极大化原则,也就是如果社会认同政府于灾后救助灾民,承担灾民的危险,政府救助并无不可。巨灾私人损失风险若完全由社会承担(视为社会风险),会发生社会承担自愿承担风险者及高所得者(不需救助者)的风险;若完全由私人承担(视为私人风险),则会有私人无法承担巨额损失的问题。政府既不能完全将私人巨灾损失视为社会风险加以承担,也不能将其完全视为私人风险。比较适当的方式是,政府应鼓励私人购买保险或提供充分信息,促使人们采取风险规避措施和损失成本分摊措施;对无能力负担灾害损失成本者,政府予以救助,也就是政府可以承担无能力者或非自愿承担者的风险。

三、巨灾损失的发展趋势

巨灾已成为全人类需要共同面对的严峻问题,总的看来,全球巨灾风险损失的发展趋势主要体现在以下5个方面。

1.巨灾发生的频率增加

从1950至2004的数据统计中可以得知,巨灾发生的频率由20世纪50年代的平均每年2次,增长到近年来平均每年发生7次巨灾。巨灾的数量在增加,发生频率在增大。另一个显现的趋势是,巨灾增多的原因,绝大多数应归结于与气候相关,而不是与地理位置相关的原因,如地震、海啸、火山喷发的发生次数没有显著增长的趋势,而与气候相关联的其他自然灾害,如风暴则是导致巨灾增多的直接原因。

权威分析机构从对1950年至2004年特别重大自然灾害原因的分析中得出结论:地震(包括海啸)是造成死亡事故的主要原因。但最严重的经济与保险损失是由与气候相关的灾害造成的。风暴造成大约四分之三的保险损失,损失金额高达1702亿美元(不包括2005年卡特里娜飓风对保险业造成的总计约600亿美元损失),而洪水及其他与气候相关的自然灾害各占6%。从1950年至2004年,地震、海啸、火山喷发及风暴造成的经济损失的绝对金额高达9240亿美元。

2.巨灾造成的经济损失规模扩大

一方面,巨灾损失的规模在上升,巨灾造成的经济损失呈急剧上升的趋势,单次巨灾造成的经济损失绝对值也在增大。另一方面,巨灾给保险市场带来的损失也同样在增大,相应的单次保险损失的金额也在增大。随着保险资产在社会总资产中所占的比重增加,保险覆盖率的扩大,意味着保险业在巨灾损失的分摊中发挥了越来越重要的作用。如美国2005年的卡特里娜飓风,估计造成超过1200亿美元的损失,而保险业在此案中需要承担近600亿美元的损失补偿,这是全球保险业有史以来最大的单项损失案。

3.巨灾对发展中国家经济发展的威胁更为严峻

从巨灾损失的财政补偿角度看,发展中国家巨灾的经济损失中高达92%以上的部分是由受灾害方自已承担的,政府救助的比例相当小,保险补偿的比例更小。这显然不利于发展中国家迅速地恢复灾后经济。近25年以来,保险在巨灾损失补偿机制中正发挥着越来越重要的作用。在发达国家中,保险对巨灾造成经济损失的补偿比例大幅增长,从10%以下增长到2002年的55%,目前在发达国家,平均超过40%的巨灾经济损失是由保险业来承担。而在发展中国家,由于保险业发展严重滞后,保险不能在灾害损失补偿中发挥重要作用,在灾害发生后,政府通过紧急救助形式给予的补偿非常低,绝大部分损失都是受灾主体自己承担的。

4.巨灾发生的频率将增加

全球性的气候变异加上人口过度集中于高风险地区是近年来造成重大自然灾害的主因。自20世纪开始,地球表面温度已经显著上升,全球平均温度上升了0.6摄氏度。对于北半球来说,这是近千年以来最高的上升幅度。而且,20世纪90年代也是20世纪中最为温暖的10年。从地区性水平来看,由于陆地温度上升的幅度一般远高于海洋,因此某些陆地肯定会出现更高的气温上升幅度。气温的上升增加了洪水和风暴现象发生的可能性,原因在于温室气体水平增加意味着地球表面的能量增加,部分多余的能量将会提高地球表面的温度,而剩下的则会提高水的蒸发率。由于大气层变暖能够吸收更多的水蒸气,我们可以预测气候变暖会加剧水循环,同时还会提高降雨强度,从而引发洪水。此外,大气层中多余水汽的凝结与上述过程中释放的能量会引起更多的风暴。

5.造成巨灾损失的灾害种类集中

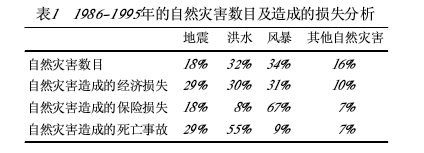

地震、洪水及风暴造成的巨灾损失最为频繁,也最为严重,如表1所示。

据GuyCarpenter公司的统计,全世界近10年来平均每年因自然灾害造成的损失超过500亿美元,其中2/3为灾害的直接损失(另1/3花在预测、减缓和防灾工作上)。在造成损失的灾害种类中,以地震损失为最高,占35%;洪水居其次,为30%;风暴占28%。(待续)

本文来源于《交通企业管理》2006年9月15日

责任编辑:汪波涛